「0(ゼロ)」の発見は、単に新しい数字が1つ増えた、という話ではありません。それは、古代インドで生まれた一つのアイデアが、数学の世界に革命を起こし、現代のコンピュータ社会の礎を築くまでの壮大な物語の始まりでした。

この記事では、その歴史的な大転換を、ストーリーを追いながら分かりやすく解き明かしていきます。

「0」がなかった世界:古代の人々は数をどう扱っていた?

今では当たり前にある「0」ですが、もしこの数字がなかったら、私たちの世界はどうなるでしょうか?ゼロのすごさを知るために、まずは「0がなかった時代」に少しだけタイムスリップしてみましょう。そこには、現代人からすると驚くような、数の扱いの難しさがありました。

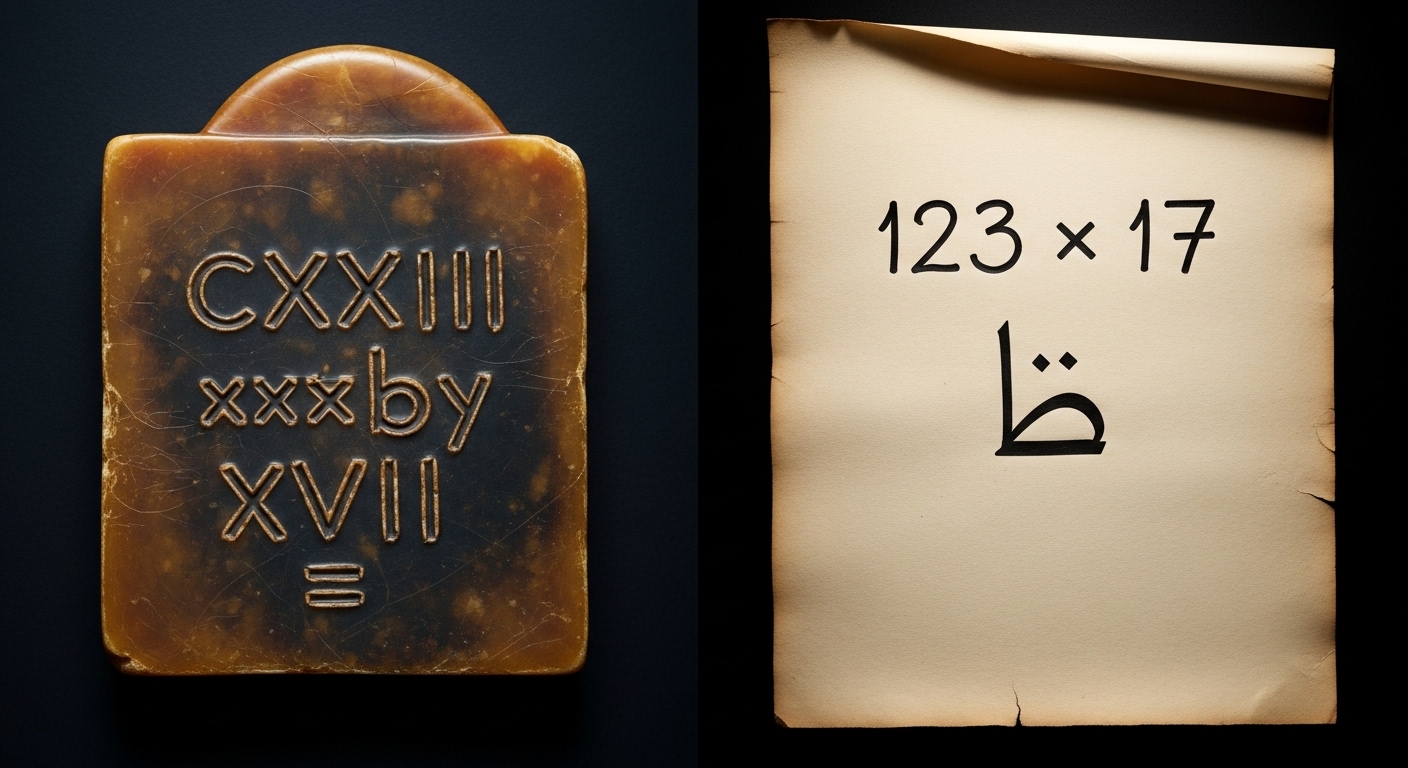

ローマ数字の限界:なぜ「102」が表しにくかったのか

古代ローマで使われたローマ数字(I, V, Xなど)を思い出してみてください。これは数を足し合わせることで表現します。例えば「12」は「XII」(10+1+1)です。では、「102」はどうでしょう?答えは「CII」(100+1+1)です。

ここに大きな問題が隠れています。私たちが使う数字(アラビア数字)では、「102」と「12」は「0」があるかないかですぐに見分けがつきます。しかしローマ数字では、桁の概念が曖昧なため、パッと見て違いが分かりにくく、大きな数を書くのも一苦労でした。特に、掛け算や割り算のような複雑な計算は、非常に困難だったのです。

そろばんとの共通点?バビロニアの「空位」という考え方

実は、ゼロのアイデアの芽生えは、古代バビロニアにまで遡ります。彼らは、数字の位置によって値が変わる位取り記数法の初期の形を使っていました。

これは日本のそろばんに似ています。そろばんでは、何もない桁は珠を置かない「空の列」で表現しますよね。バビロニア人も、最初は「何もない桁」を単なる“空白”で表していました。しかし、これでは「2 5」が「25」なのか「205」なのか区別がつきません。そこで後に、空白を示すための記号「楔形文字」を置くようになりました。

ただし、これはあくまで「何もないですよ」という目印に過ぎません。「数」そのものではなかったので、計算に使うことはできませんでした。世界はまだ、本当の意味での「ゼロ」の登場を待つことになります。

インドで生まれた革命:「無」から「数」への大転換

バビロニアの「空位」から一歩進み、ゼロを「数」として確立させたのが、古代インドの数学者たちでした。彼らが成し遂げたのは、単なる記号の導入ではなく、数学の歴史を根底から覆す、まさに革命的な出来事だったのです。

哲学と数学の融合:インドで「シューニャ」が生まれた背景

なぜ、インドでゼロが生まれたのでしょうか。その背景には、インド古来の哲学や宗教が深く関係していると言われています。

当時のインドでは、仏教などで「空(くう)」という概念が非常に重要視されていました。「何もない」という状態を、単なる「無」ではなく、意味のある一つの状態として捉える考え方が根付いていたのです。この哲学的な土壌が、「何もない」ことを示す「0」という数を、単なる記号ではなく、意味を持つ「数」として受け入れる素地になったと考えられています。

天才数学者ブラフマグプタ:初めて「0」の計算法則を定義

この「0」の概念を、数学のルールとして明確に定義したのが、7世紀に活躍したインドの数学者ブラフマグプタです。

彼は、自らの著書の中で、ゼロを使った足し算、引き算、掛け算の法則を世界で初めて示しました。

- a + 0 = a :ある数に0を足しても、その数は変わらない

- a – 0 = a :ある数から0を引いても、その数は変わらない

- a × 0 = 0 :ある数に0を掛けると、0になる

- a – a = 0 :ある数から同じ数を引くと、0になる

これは画期的なことでした。ただの「目印」だったゼロが、他の数字と同じように計算できる「数」として誕生した瞬間です。

アラビア経由で世界へ:「ゼロ」と「アラビア数字」の旅

インドで生まれた画期的なゼロの概念と記数法は、その後、イスラム世界へと伝わります。9世紀ごろ、ペルシャの数学者アル=フワーリズミーらがインドの数学を研究し、その知識をアラビア語の書物を通じて広めました。

この知識が、やがてヨーロッパへと伝わります。そのため、私たちが普段使っている「1, 2, 3…」という数字は、ヨーロッパから見て「アラビアから伝わった数字」という意味で「アラビア数字」と呼ばれています。そのルーツがインドにあるというのは、面白い歴史の巡り合わせですね。

ゼロが解き放った数学の可能性

インドで「数」としての命を吹き込まれたゼロは、その後の数学の世界に、まさに革命的な進歩をもたらしました。それは単なる計算の道具に留まらず、人類の思考の範囲そのものを大きく広げる力を持っていたのです。ここでは、ゼロが解き放った4つの大きな可能性を見ていきましょう。

革命① 計算の効率化:「位取り記数法」の完成

最初の革命は、計算の劇的な効率化です。前の章で触れた「位取り記数法」が、ゼロの登場によってついに完成しました。

「空位」を示す記号だったバビロニアのやり方と違い、「0」という数字が確立されたことで、「102」や「5050」といった、途中の桁に数字がない数を誰でも正確に、そして簡単にかくことができるようになりました。これにより、足し算や掛け算といった筆算が、驚くほどスムーズかつスピーディになったのです。一部の専門家だけのものであった高度な計算が、より多くの人々の手に渡った瞬間でした。

革命② 新たな数の扉:「負の数」と「座標」の誕生

2つ目の革命は、「負の数」という新しい概念への扉を開いたことです。

「何もない」のが「0」なら、「0よりも小さい数」とは何でしょうか? この素朴な疑問に、ゼロは明確な基準点として答えてくれます。数直線をイメージしてください。ゼロを中心(原点)に置くことで、初めて「0より大きい数(正の数)」と「0より小さい数(負の数)」が対称的に存在できる、と整理されました。

この考え方は、後にフランスの哲学者デカルトが考案した「座標平面」にも繋がります。グラフの原点(0, 0)がなければ、私たちは地図アプリを使ったり、関数のグラフをかいたりすることもできなかったかもしれません。

革命③ 抽象的な世界へ:「代数学」の発展

3つ目の革命は、方程式を解く学問、代数学の発展を促したことです。

例えば、「x + 5 = 5」という簡単な方程式があります。答えはx=0ですね。しかし、もし「0」という数がなければ、「答えは“何もない”」となり、それを数式として扱えません。「x = 5 – 5」という計算の受け皿として「0」が存在することで、方程式の答えを「数」として扱えるようになり、代数学は大きく発展しました。未知のものを解き明かすための、強力な思考の道具を手に入れたのです。

革命④ 無限への挑戦:「微積分」の礎

4つ目の革命は、さらに高度な数学である微積分への道を開いたことです。

微積分の根底には、「限りなくゼロに近づく(極限)」という考え方があります。例えば、曲線の接線の傾きを求めるとき、2つの点の間の距離を「ほとんどゼロだが、ゼロではない」状態まで近づけて考えていきます。この「ゼロに近づける」という操作が、変化の瞬間の様子を捉えることを可能にしました。ゼロという基準がなければ、この非常に繊細でパワフルな思考法は生まれなかったでしょう。

ゼロから生まれた現代社会:コンピュータとデジタル技術

数学の世界に革命を起こした「0」の影響は、学問の世界だけに留まりませんでした。時を経て、ゼロは人類の生活そのものを劇的に変えるテクノロジーの核となったのです。今、あなたがこの記事を読むために使っているスマートフォンやパソコンも、ゼロなしでは存在しえませんでした。

「0」と「1」だけの世界:二進法とコンピュータの仕組み

なぜ、コンピュータにゼロが必要なのでしょうか。それは、コンピュータが情報を「電気のON/OFF」という、非常にシンプルな信号で処理しているからです。

この仕組みを二進法と呼びます。コンピュータは、電気信号が「ON」の状態を「1」、「OFF」の状態を「0」と判断しています。もし「0」という概念がなければ、「OFF」の状態、つまり「何もない」状態を表現することができず、このシステムは成り立ちません。

私たちが普段見ている写真、動画、Webサイト、ゲームといったあらゆるデジタルデータは、元をたどれば、この「0」と「1」の膨大な組み合わせでできています。古代インドで生まれたゼロというアイデアが、数千年もの時を超え、現代のデジタル社会の根幹を支えているのです。

「ゼロの発見」に関するQ&A

ゼロの物語について、多くの人が抱く素朴な疑問にQ&A形式でお答えします。

Q1. ゼロを「発見」したのは、結局誰なんですか?

A1. 「この人」と特定の一人を挙げることはできません。ゼロの考え方は段階的に生まれました。

「何もない桁」を示す記号は古代バビロニアでも使われていましたが、それを「計算に使える数」として確立させたのは、7世紀ごろのインドの数学者ブラフマグプタらです。そのため、「数としてのゼロの故郷はインド」と言われています。

Q2. ゼロは「発見」ですか?それとも「発明」ですか?

A2. これは専門家の間でも議論がある面白い問いですが、一般的には「発明」だと考えられています。

「発見」は、すでに存在するものを見つけること(例:新種の昆虫)。一方、「発明」は、人間が作り出した新しい概念や道具を指します。ゼロは、自然界に転がっていたものではなく、人類が数をよりうまく扱うために生み出した、非常に優れた「概念的な道具」なので、「発明」と呼ぶのがふさわしい、という考え方が有力です。

Q3. 日本にはいつゼロの概念が伝わりましたか?

A3. インドで生まれたゼロの概念は、中国を経由して日本に伝わったと考えられています。

漢字の「〇(れい)」などは古くからありましたが、計算のための「0」として広く使われるようになったのは、日本の数学である「和算(わさん)」が発展した江戸時代ごろとされています。そろばんの普及とともに、位取りの一つとしてのゼロの重要性が認識されていきました。

まとめ

「何もない」を表すための記号から、計算できる「数」へ。インドで生まれたゼロは、数学の可能性を解き放ち、現代のデジタル社会の礎を築きました。

この記事を通して、「0」という数字を見る目が少し変わったのではないでしょうか。身の回りにある当たり前の物事にも、こんな壮大な歴史が隠されています。